"Я только раз в жизни испытал радости щедрости, а ведь есть и (сейчас) люди, которые несут щедрое сердце всю свою жизнь.

Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года, и это было как светлый ветер, выметавший сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел и, чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось сладчайшим временем жизни. Почему я тогда не умер?...»

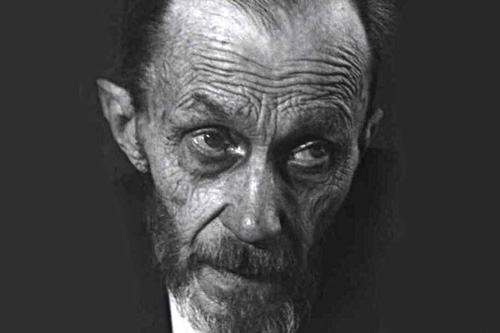

Сергей Иосифович Фудель прожил после тех дней еще 55 лет. Большинство из них были связаны со страданиями: тюрьмы, ссылки, предельно «некомфортные» условия жизни на воле, нищета, нравственные мучения из-за отказа от явного призвания на священнослужение, собственные болезни, болезни и неустроенность детей... Наконец, невозможность творческой самореализации при наличии самых благоприятных для нее исходных условий: сын известного священника, лично знавший таких ярких личностей начала ХХ века как о. Павел Флоренский, К. Леонтьев, В. Розанов и др., успешное начало учебы на философском отделении Московского университета ... Отпевавший его священник в надгробном слове вспомнил и прямо соотнес с ним строки Апокалипсиса: «это те, которые пришли от великой скорби...».

И все же, как ни странно, «жизнь удалась». Она была наполнена общением со Христом и святыми, – исповедниками веры 20-х – 30-х годов и отцами церкви, писания которых он знал как никто. И то, что наполнило ее, вошло в написанные им книги, при жизни, разумеется, самиздатовские. Единственным исключением было «Начало познания Церкви (об о. Павле Флоренском)», изданное за границей под слишком «прозрачным» псевдонимом «Ф.Уделов», и поэтому приносившее больше страхов, чем радости. В этих книгах сохранились и воздух свободы, и холодок старенькой епитрахили старца-архимандрита Серафима (Битюгова), наложенной на голову с огненными словами «чадо мое любимое!», от которых таяли все сомнения и еще удивительнее – все грехи, и многое другое, что Сергей Иосифович так хотел передать нам, пришедшим к вере после него. Главное же, что он хотел передать, – и передал! – ощущение Церкви как «причастия вечной жизни», творчества, радости, которой нет конца, прощающей любви, которая не знает границ. «Предчувствую Бога, сердце как в раю веселится!» – это запомненные им последние слова отнюдь не святого, а грешника, нашедшего в себе силы покаяться буквально перед смертью.

Основная часть этих удивительных книг («Наследство Достоевского», «Записки о литургии и церкви», «Славянофильство и церковь», «Путь отцов», «Церковь верных», «У стен Церкви» и др.). была написана Сергеем Иосифовичем в последней ссылке, из которой он телесно так и не освободился. Для жительства ему был определен захолустный городок Покров, находящийся за 101-м километром от Москвы по направлению к Владимиру, с запретом посещать столицу. Улица, на которой он жил, носила (и, наверное, до сих пор носит) звучное имя «Больничный проезд». Но «дух дышит, где хочет». Поэтому и теперь многое из написанного им вдохновляет, укрепляет, очищает.

Информационная служба СФИ

* * *

Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально, так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества ...

* * *

Помню я, как в начале 30-х годов закрывали и наш храм на Арбате, там, где теперь «Диетический магазин». Дня за два об этом как-то узналось, и я пришел проститься. Храм стоял уже без службы и был пуст. Я ходил и целовал иконы, как живых людей. Я недавно вспомнил об этом, глядя на икону Спасителя, и снова ощутил уход из мира иконы Христовой. Из мира уходит лик Христа – и в буквальном, и вот в этом «иконном» смысле. В этом есть нестерпимая скорбь.

* * *

Можно и нужно говорить о значении для Церкви иерархии или о роли в ее истории вселенских соборов. Но когда забываются слова Христовы о "двух или трех", тогда забывается любовь как первоисточник Церкви, соборов и догматов; тогда все остальные слова теряют свою силу, становятся никому не нужным "бряцающим кимвалом". И тогда лучше бы их совсем не знать.

* * *

Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому-то так и страшно подходить к концу своей жизни: дело не только в том, что все меньше близких, которые это дыхание имели, – и небо без них все стуже, и осень холодней, – но и в том, что те, кто остались, ждут от тебя такой же любви, и чувствуешь на себе их глаза, в которых – ожидание и укор.

* * *

«Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания... Мучимые в геенне поражаются бичом любви» (преп. Исаак Сирин).

* * *

Мы любим жену, или мать, или детей, и для них, если действительно любим, отказываемся от многого. Мы переезжаем для их пользы или по их прихоти из города в город, меняем профессии или квартиры, теряем из-за них здоровье или покой, исправляем свой характер или освобождаемся от приятных нам привычек, иногда мы готовы потерять для них свою жизнь. Мы их любим, и все это так естественно. Но вот перед нами возникает образ Христа, и нам говорят, что то же самое надо сделать для Него. Тут мы ничего не чувствуем и ничего не понимаем: это вне нас. Как можно отказаться от себя ради того, кого не любишь? Кто любит Его?

* * *

Святые отцы-молитвенники и так еще говорили: «Любовь выше молитвы». Это говорили те же, кто утверждал любовь источником молитвы.

* * *

... Надо отличать молитву от особого и отвратительного молитвенного сластолюбия, когда нет любви, и в памяти держишь только самого себя, стоящего на «молитвенной высоте».

* * *

Самое, может быть, трудное в смирении, – это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверное, можно воздыхать об этом («Господи! – я замерзаю»), но нельзя требовать, даже внутренно. ... Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божия любовь, и заполняет все.

* * *

Религиозная правда и всегда, а особенно в наше время, может иметь силу только в словах, доказанных жизнью говорящего. Если не доказал, то и не говори. Миру нужны не ораторы и не философы, а святые. «Царство Божие, – сказано нам, – не в слове, а в силе».

Будет время, и я замолчу,

И стихи мои будут ненужны.

Я зажгу золотую свечу,

Начиная полночную службу.

Будет ночь, как всегда, велика,

Будет сердце по-прежнему биться,

Только тверже откроет рука

За страницей другую страницу.

И, начавши последний канон,

Я открою окно над полями,

И услышу, как где-то над нами

Начинается утренний звон.

... Я не пошел на призыв. Стихи остались стихами, и чтение канона не началось, и сбылось слово старца Нектария о страданиях. И вот мне теперь хочется просить у всех прощения, всем поклониться. Тяжкую вину несет всякий, кто, получив знание и Света и Тьмы, не определяет себя к Свету. Достоевский сказал где-то: «Каждый из нас мог бы светить, как «Единый безгрешный», – и не светил!»

И мне ясно, что в каком-то смысле я умираю в бесплодии. Это я ощущаю не как самоуничижение, а как характеристику.

Больше того: это как-то уживается во мне с надеждой на прощение и благодарностью за жизнь.

Публикация Кифа on-line